いつ起きてもおかしくないと言われる大地震や異常気象による風水害、私たちの暮らしに自然災害の脅威が迫っている。

「防災」と聞くと特別なことをしなければと思うかもしれないが、日常の中に備えの意識を持つことで、漠然とした不安から解放され、心にゆとりが生まれる。

関東大震災から100年の今年、改めて考えたい防災のこと。大切な命を守るため、「まずはこれだけは備えておこう!」という内容を厳選してご紹介する。

想定すべき、前提条件

まず、「あなたが生き延びて、キャンピングカーの車両が無事だったら……」。この前提条件を念頭に置いてみよう。大規模な自然災害が発生し、家屋が被災した場合でも、キャンピングカーが無事であれば、その場で安全な避難場所として活用できる。自宅に戻れない状況でも、キャンピングカーがあれば、基本的な生活を続けることが可能だ。電源や水、食料などの備蓄が整っていれば、避難所に頼ることなく、自分のプライバシーを守りながら生活を続けることができる。このシナリオを踏まえて、キャンピングカーの防災機能について考えてみよう。

災害時にキャンピングカーが果たす役割は非常に重要だ。例えば、停電が続く中でも、キャンピングカーに備えられたサブバッテリーやソーラーパネルは電源を供給し続ける。これにより、照明や通信機器、冷蔵庫などの基本的な設備を使用し続けることが可能だ。また、水タンクや浄水器を備えておけば、飲料水や生活用水の確保も容易になる。食料についても、非常食や長期保存可能な食品を事前に準備しておくことで、一定期間は自給自足の生活が可能だ。

さらに、キャンピングカーにはプライバシーが確保された空間があり、避難所では得られない安心感を提供する。自宅に戻るまでの間、快適な睡眠や食事を取ることで、心身の健康を保つことができる。また、ペットを飼っている場合でも、キャンピングカーなら一緒に避難することができる。

次に考えてみよう。あなたのキャンピングカーには、どのような防災グッズや設備が備わっているだろうか。非常食や水の備蓄は十分だろうか。電源の確保方法は万全だろうか。キャンピングカーの防災機能を最大限に活用するためには、どのような準備が必要だろうか。

一度、キャンピングカー内の備品や装備を見直し、必要な物をリストアップしてみよう。そして、実際に使う場面をシミュレーションし、どのような改善が必要かを考えてみよう。日常的な使用と災害時の使用とでは、必要なものや対応が異なるかもしれない。事前に十分な準備を行い、いざという時に備えておくことが重要だ。あなたのキャンピングカーが、本当に頼れる避難場所となるよう、今一度防災機能について考えてみよう。

必要最低限 夏冬の2パターンは絶対備えるべし!

災害は、季節を待ってはくれない。だからこそ真夏・真冬の発災も念頭に置き、熱中症と低体温症対策は必ずしよう。なぜなら、有事の場面では〝自分の身を守れるのは、自分だけ〟。救急隊も消防隊も、私たちと同じ人間。救助の手には限界があることを前提に考える必要がある。

特に災害が夏に起きれば暑さで、冬に起きれば寒さで命が脅かされる事態が懸念される。真夏、真冬の発災でライフラインがストップした時には、かなり過酷な避難生活となってしまうだろう。そんな極限状態を少しでも緩和するためには、暑さ、寒さへの対策と備えが必要となる。

夏場は室内に熱がこもりやすく、気をつけたいのが熱中症だ。暑い時期、体は体内に溜まった熱を逃すために発汗して体温を下げようとするが、湿度が高いとうまく汗が蒸発せず体温調節ができなくなり、熱中症を引き起こす。

一方、冬場は低体温のリスクが高まる。実際、東日本大震災の被災地では、地震や津波の被害は逃れたものの、自宅や避難先で低体温症で亡くなる人がいた。低体温症は、通常37度程度に保たれている体の中心部の温度(深部体温)が35度以下に低下した状態を指す。乳幼児や高齢者は、暑さ、寒さへの適応能力が低いため特に注意をしておきたい。

命を守る、暑さ対策!〜すぐ備えたい、夏の防災対策〜

暑い季節は、とにかく熱中症に注意が必要だ。おさらいだが、熱中症の主な症状は、めまい、立ちくらみ、ほてり、手足のしびれ、吐き気、嘔吐、頭痛、倦怠感、虚脱感など。予防には、暑さを避け、こまめな水分補給が欠かせない。急に気温が上がった日は特に注意が必要で、体調不良を感じたら涼しい場所に移動して体を冷やし、休めること。例え意識がなくても、普段の生活通り「119通報すれば救急車がきてくれる」という状況・環境ではないことを覚えておこう。そこで備えておきたいのが、こちら。

クールリング、携帯扇風機、うちわ

すぐに使えるうちわは、最低限車内に常備しておこう。さらに今年大いに大流行したクールネックリングは、一定の気温以下で凍るタイプなど、充電不要で涼を確保できるアイテムだ。一歩進んで、USB充電や乾電池で動く携帯扇風機を備えておくと、停電中にも便利である。車内空間に余裕がある場合、締め付けの少ない衣服や、冷感ウエアも搭載しておくのもおすすめ。USB充電式の扇風機は、車両にソーラーパネルがない場合、ポータブルソーラーパネルとポータブルバッテリーをセットで常設しておくと安心度が高まる。

イオン飲料、経口補水液

もはや、水だけでは水分補給にならないほど凶悪なほどの暑さの日本。体内の塩分(ナトリウム)濃度が下がると、脱水症状につながる恐れがある。効率的に体内に摂り入れるためには、イオン飲料や、水分・塩分・糖質のバランスが取れた経口補水液がおすすめだ。

冷たいタオル、保冷剤

体温が上がったときは、首の後ろやわきの下にある太い血管を冷やすことが鉄則だ。冷感タオルや濡れタオル、中の水袋を叩いて破るだけで簡単に冷える瞬間冷却パックもあると便利。

寒さに負けない!〜冬を安全に過ごすための必須防寒対策〜

寒い季節は、とにかく低体温症に気をつけたい。低体温症の主な症状は、全身の震え、手足の冷え、歯がカチカチ鳴るなどだ。重度になると、体温が上がらないまま震えが止まる、ふらつく、動作がぎこちなくなる、意識が朦朧とするなど。さらに深部体温が低下すると、臓器の機能低下や意識障害、昏睡などを経て死に至ることも。防寒対策をしっかりと行い、温かい飲み物などで十分に栄養補給をすることが必要である。その対策に必要なのが次の通りである。

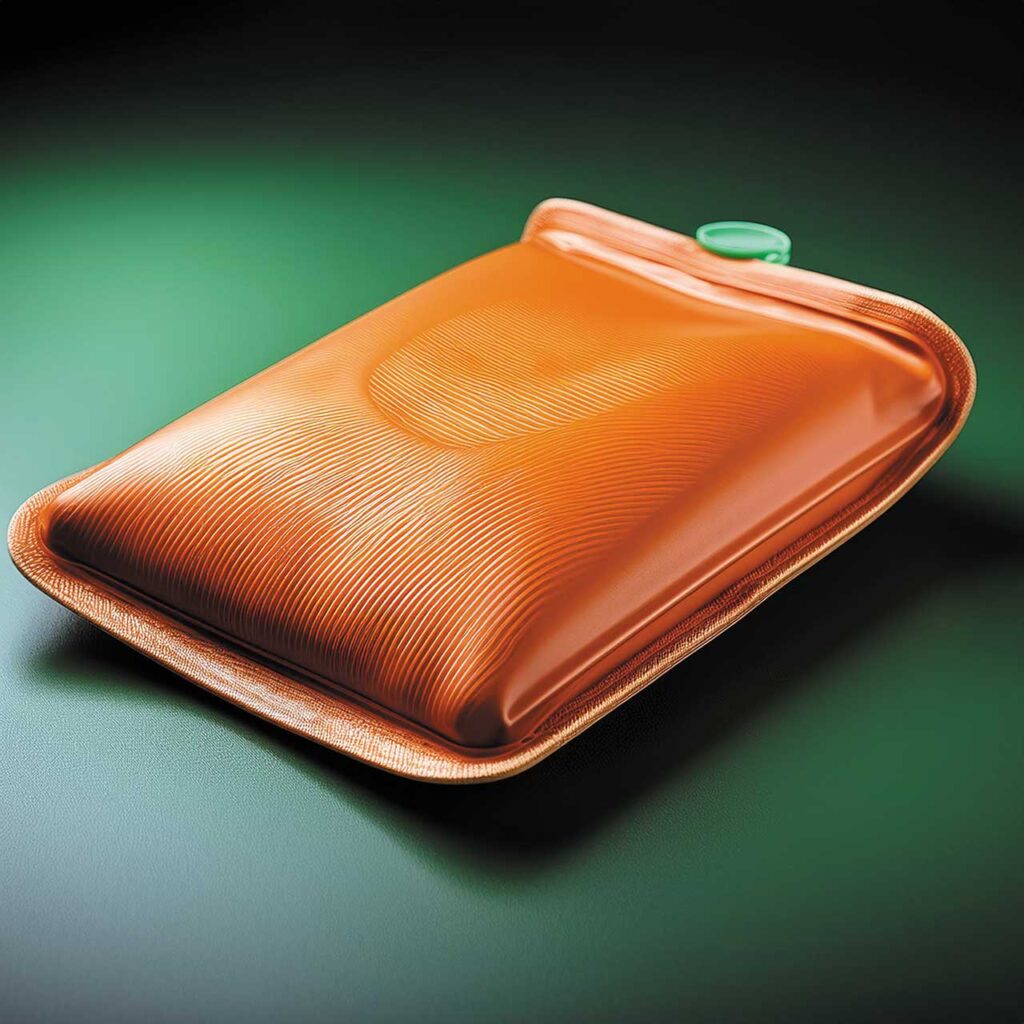

カイロ、湯たんぽ

使い捨てカイロは手軽に使えて役立つので、多めに備蓄しておこう。ただし、使い切りタイプのカイロよりも、お湯を沸かして給水するタイプの湯たんぽを推奨する人も多い。ペット旅ユーザーほど、湯たんぽを導入している傾向が強い。これは、電気毛布だと掘ったりかじったりすることで断線してしまい、危険度が高まるからだ。家族のスタイルに合わせて、使い勝手のよいタイプの物を用意しておくのが好ましい。

エマージェンシーヒートパック、カセットコンロ

慣れない避難生活では、心身ともに疲れてしまう。そこで恋しくなるのが、温かいもの。エマージェンシーヒートパックは、化学反応を利用して保存食を温められる袋で、火を使わずに食品を温められる。本格的に備えたい場合は、カセットコンロがおすすめだ。ひとつあれば本格的な調理ができるので、家族が多い場合などはヒートパックよりもコストパフォーマンスがよい。ただし、ガス缶の準備も忘れずに。車内温度が高くなる季節は、保管しているガスボンベが爆発しやすい環境にある。遮熱や季節にあわせて用意するのが好ましい。または、電源を豊富に確保できる車両の場合、電気ポットがひとつあると心強い。

アルミブランケット、衣類

防災用のアルミシートやアウトドア用のエマージェンシーブランケットは、防風・防寒・防水の機能があり、緊急時には体熱保持に役立つ。車内空間に余裕がある場合は、保温効果のある肌着やコンパクトタイプのダウンジャケットも季節問わず用意しておきたい。

直近のキャンプカーマガジン103号、104号では、キャンピングカーユーザーのリアルな夏の暑さ対策とサブバッテリー自慢を紹介しているぞ! 寒さ対策は着込めばよいが、暑さ対策は、脱いでも対策しきれないのが現状だ。ぜひ、命を守るための暑さ対策を真剣に取り入れて欲しい。

車内空間に余裕があるのなら、オールシーズン対応できる最低限の衣類・寝具を搭載しておきたいところ。空間に余裕があるといっても、やはりコンパクトタイプがおすすめ。

キャンピングカーユーザーの半数が「ペット旅スタイル」を楽しんでいる統計が発表されている。「暑い時期に、安心してペットと一緒にクルマ旅を楽しむため」には、いまや必須のアイテムといえよう。

車内備蓄と準備に余裕がある人は、これらも備えておこう

キャンピングカーは、非常時において避難所や移動手段として大変有用である。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、事前の準備が不可欠だ。

ここでは、車内に備えておくべき防災グッズと、その必要性について解説する。

災害時には、電力の供給がストップすることが多い。キャンピングカーには発電機やソーラーパネルを取り付けておき、非常時でも電力を確保できる環境を整えることを推奨したい。これらの装備でスマートフォンや通信機器の充電、照明の確保、医療機器の使用などが可能となるし、家電類の使用も苦にならない。

1. ソーラーパネルの重要性

ソーラーパネルは、非常時の電力供給において非常に有用である。ただし、晴れていて充電効率が最大能力を発揮することを前提とする。また、太陽光をエネルギー源とするので、晴れていれば燃料を必要とせず、持続的に電力を供給できる。その反面、豪雪時の避難生活など、ソーラーパネルの効力を最大限発揮しない状況も想定して、追加でカセットコンロやポータブル電源を用意しているユーザーが多いのも事実だ。

また、発電機は外部への電源供給をおこなえる程のパワーがあるタイプの型を搭載している車両もあるが、燃料を必要とするため、燃料を補給できない場面では使用に限界があるといえるだろう

2. ポータブルバッテリーのすすめ

ポータブルバッテリーは、サブバッテリーを保有しない、またはサブバッテリーの能力に不安がある人にとって、非常時に重要な電力源となる。スマートフォンやタブレット、ラジオなどの電子機器を充電することができ、情報収集やコミュニケーションを維持するために欠かせないアイテムである。容量の大きいモデルを選ぶことで、長期間にわたり電力を供給することができる。

ただし、意外にも大容量サブバッテリーを搭載している車両でも「いざというときに外に持ち出せるように」という観点から、ポータブルバッテリーを搭載しているユーザーも多い。備えて損することはないだろうが、防災目的だけで購入すると、普段使わないもったいないものになってしまう。ぜひこのタイプの備えかたには、普段から使用して使い慣れておくことをおすすめする。使わない物ほど無駄な買い物はないのだから

3. 水と食料のストックは必須

水と食料の備蓄は、非常時の生活を支えるための基本である。車両によっては大容量の水タンクを備え、飲料水や生活用水を確保できるタイプの物も存在する。しかし、常にタンクに飲み水を給水している人は少ないだろう。現実的には、ペットボトルの保存水などを別に用意しておきたいところ。ユーザーによっては、現地で確保した水を安全に飲むことも想定して、浄水フィルターを備えている人もいる。

そして保存食にいたっては、長期保存が可能な食料を備蓄しておきたい。避難生活を快適にするために、王道の缶詰や乾燥食品、アルファ化米だけでなく、ラムネやビスケット類やシリアルバーなど、軽量かつ賞味期限が長く、栄養補助食品になり得る食品を車内に常設しているユーザーも多い。日本のどこかで発災が起こるたびに需要が増えるのもこれらのアイテムだし、実際に車内に保存食を用意しているユーザーが多いことがうかがえる。

4. プライベートと身を守るアイテム

「車内避難生活は避難所と異なりプライベートを守ることができる」と考えるユーザーは多い。しかし、車内で安心して避難するためには、目隠しが必須である。シェード、カーテン、はたまた普段使っている膝掛けを代用品として……など、オーナーによってスタイルが異なる。目隠しは、着替え、食事時間などを遮ることで、避難生活でも安心度が高まる。

また、避難生活というと保存食やトイレを一番に思い浮かべる人も多いだろうが、怪我の際には応急処置キットや常備薬、衛生用品、生理用品なども忘れずに準備しておきたいアイテムたちだ。実際に避難生活を送ったことがあるユーザーの声を一部抜粋すると、「生理用品が止血の際に役立った」という声があるくらいだ。なんでもかんでも限られた車内に備えるのは難しいだろうが、ある程度〝普段使っている物〟を備えておくにこしたことはないといえる

5. 情報収集アイテム

我々は、なにかと情報が欲しい。いま自分はどういう状況なのか、県外の家族は無事なのか、食品が豊富にある店舗はどこなのか、給油できるGSはどこか……。このように、有事の際には、情報収集とコミュニケーションが非常に重要となる。そのため、ラジオや携帯電話の充電器を備えることはもちろん、インターネットに接続できるポータブルWi‐Fiルーターを持っておくと便利だ。

実際に編集部メンバーが体験した情報を書き加えると、それぞれのキャリアによって有事の際の強み弱みがある。各キャリアとも、有事の際には電波基地となる車両を派遣する傾向にある。この電波基地車両は、主にトラックタイプとバンタイプがある。バンタイプの車両は、車両サイズを活かして被災地の奥地まで進み、電波を供給してくれる。しかし、トラックタイプの車両は、市役所などメインとなる地に定着する傾向にある。そのため、必ずしも大手キャリアだから安心、ということにはつながらない。

キャリアの紹介をしたのでもうひとつ、日本のメディアでは報道されない、編集部が見た事実をひとつご紹介したい。メディアはなにか事件や事故が起こった際に、いの一番に駆けつけて報道しているイメージをお持ちだろう。しかし被災地では、駆けつける順番が少し異なる。有名なパン屋による物資供給はよく目にするが、メディアよりも早い段階で、某飲料メーカーは支援物資を現地に届けている。時と場合によりけり……ということを大前提に、あまり知られていない話である。

ペットを守れるのは、飼い主のあなただけ

最後に、ペット旅スタイルのあなたのために章をもうける。他ページでキャンピングカーオーナーが語っていることと重複するが、ペットは“持ち物”と見なされる。ゆえに、人を噛めば傷害事件として殺処分されることはご存知だろう。そして、避難所には、一緒に避難はできないと覚えておいて欲しい。動物の毛が原因でアレルギーを発症する人がいたり、鳴き声が原因で避難所トラブルになったりなどが考えられるだろう。飼い主である以上、最低限のしつけは必須である。その子が保護動物だろうが、購入した子であろうが、他人には関係のないことである。避難生活では、それだけシビアに考える必要がある。

さて、そんな場面だからこそ、大事な家族を守れるのはあなたしかいないのだ。一般的に犬と猫の場合、室内温度は21〜25℃、湿度50〜60%前後が適切とされている。しかし、犬種や年齢によって快適な温度・湿度は異なる。最近はペットも多様化してきているので、適切な温度といわれている内容をご紹介しよう。

鳥類は25〜30℃(湿度40〜65%)、ウサギ16〜22℃(湿度30〜70%)、フェレットは15〜23℃(湿度40〜65%)、ハムスターは20〜26℃(湿度40〜60%)、モルモットは18〜24℃(湿度50〜60%)といわれている。

はたしてこの条件の環境を避難所で整えられるか、また愛車のなかで整えられるか、ぜひ参考にしてみて欲しい。そうすると、おのずと必要な装備も変わるだろうし、車両選びも限定されていくことだろう。大切な彼らのためにも、車内避難生活・ペット版を各ご家庭で準備されることをおすすめする。繰り返すが、有事は待ってくれないし、いつ発災するか分からないからだ。

これらの準備をおこなうことで、キャンピングカーは単なる移動手段から、非常時にも頼りになる防災ツールへと進化する。日常からしっかりと備えておき、いざという時に安心して過ごせる環境を確保しよう。

すぐに避難できるように 最低限取り入れたい5つの備え

「すぐに避難できるように最低限取り入れたい5つの備え」と題し、防災意識が高いキャンピングカーユーザーの皆さまに向けて、いざというときに即座に避難できるよう準備しておきたい必須の備えを厳選した。

「これだけは整えておくべし」という重要なポイントを5つに絞り込み、実践的なアドバイスとなっている。

日頃からしっかりと備えておくことで、有事の際も落ち着いて行動できるようにしよう。

1. 燃焼式ヒーター(FFヒーターなど)の稼働

「冬の避難も安心、なぜならFFヒーターがあるから、寒さ知らず♪」と、こちらも自慢してくれる声が多数聞こえてくる。もはや、ヒーターなしで冬の車中泊を快適には過ごせない。むしろ、世間の人が「寒いから出かけない」という選択をするなか、「出かけられる喜び」に変えてくれるのがキャンピングカーだ。

しかし定期的に稼働しないと、ススが詰まるなど、故障の原因になる。暑い時期も月に1度は定期的に稼働して、寒い時期にスムーズに稼働できるようにしておこう。

2. ソーラーパネルの掃除

-1024x682.jpg)

「サブバッテリーも大容量で、ソーラーパネルも搭載しているから大丈夫!」と力強く自慢するユーザーも多い。正直、羨ましい。たしかに、晴れて充電効率がよい状態であれば、最強無敵なアイテムだろう。しかし、ソーラーパネルが汚れている、割れている、劣化しているなどの場合、充電効率は落ちる。車高が高いと洗車に骨を折るが、ソーラーパネルだけでも綺麗に掃除しておくのがよいだろう。

また、サブバッテリーの容量が大きければ大きいほど、充電が満タンになるまで時間がかかる。たまに「全然充電しない。故障だ!」と怒るユーザーがいるが、一長一短、メリットとデメリットがあることを事前に知っておく必要がある。

3. 携行缶の導入

災害発生後、スムーズに給油できるとは限らない。現に、発災後はガソリンスタンドに長蛇の列ができる傾向がある。そして、給油量の制限もある。そんななか、燃料タンクの容積が大きいキャンピングカーを満タンにするのは至難の業だろう。

そこで導入したいのが携行缶。大きな火災事故があって以来、携行缶への給油は厳しくなった。フルスタンドで、身分証明書を提示のうえ、給油してもらおう。しかし、車内で保有できる量は携行缶2缶(40L)まで。燃料が腐る前に、定期的に入れ替える必要があることも覚えておこう。

そもそも、避難時に「燃料が少なくて、避難しきれない……!」なんてことはないだろうが、私たちが普段からできることは、燃料タンクの半分以下にならないように、定期的に給油するなどの施策を取り入れることだ。

4. タイヤ交換

今年の夏も相次いで各所で「タイヤバースト事故」の情報が耳に入ってきた。なかには、「タイヤ専門店で『まだ溝があるから大丈夫』と言われた、製造から7年経過するタイヤで走行したらバーストした」なんていう怖い声も。普通車と比べて車重が重くなりがちな車両であればあるほど、専門家よりも“自分の勘”や、経験、体感を大事にしたいところ。新車のカムロードは後輪ダブルタイヤがスタンダードになってきて、タイヤ交換費用も頭痛の種だ。しかし、タイヤに関しては“安全をお金で買える”ということを覚えておいて欲しい。

5. オイル交換・フィルター交換

燃料と車両により推奨される交換時期は異なるが、定期的に交換をすることで、エンジントラブルは激変する。ここから先は、参考までに紹介しよう。たまに街中で、いい歳の人が懐かしい車両に乗る姿を見かける。「一緒に歳を重ねてきたのか、いい歳の取り方だな」と関心する人も多いのではないだろうか。こういう乗り方をしている人たちの多くが、「5,000㎞ごとにオイル交換を。10,000㎞ごとにフィルター交換をしている」と話してくれる。ぜひ愛車に長く乗りたいあなたは、参考にしてみてはいかがだろうか。(軽油、ガソリン、ターボそれぞれ推奨が異なる。興味のあるかたは、キャンプカーマガジン105号P.125「お悩み相談室」を参考にされたし。)

この記事は『キャンプカーマガジン Vol.106』より一部抜粋した内容です。

全文&未掲載カットは雑誌でお楽しみください!最新号を購入する