能登半島地震から、まもなく1年。

キャンピングカーの避難所としての役割は

昨今、日本各地で地震や台風などの自然災害が頻発している。これに伴い、防災対策への関心が高まっている。政府や自治体からもさまざまな防災指導や訓練が推奨されており、多くの家庭で非常食や防災グッズが準備されている。だが、災害発生時に本当に安心して避難できる場所は限られている。公共の避難所は混雑し、プライバシーも確保しづらい状況がしばしば見られる。そんな中、キャンピングカーが新たな避難場所として注目されているのだ。

キャンピングカーは、非常時に避難場所として機能するだけでなく、移動手段としての強みも持つ。例えば、2011年の東日本大震災では、キャンピングカーを持つ家庭がその場で避難生活を送り、プライバシーと安全を確保することができた。また、最近の台風19号(2019年)でも、キャンピングカーを使って避難した事例が報告されている。キャンピングカーは、電源や水道が確保できない場所でも、自家発電機や水タンクを使うことで生活を続けることができる。さらに、冷蔵庫やキッチン、寝具などの設備が整っているため、長期間の避難生活でも快適に過ごすことが可能だ。これらの機能は、災害時におけるストレス軽減や健康維持にも大いに役立つ。

今回の特集では、キャンピングカーが持つ防災の可能性を幅広く紹介し、実際の事例を通じてその有用性を伝えることを目的としている。キャンピングカーを持っている方には、いざというときのためにどのように備えるべきか、具体的なアドバイスを提供する。また、キャンピングカーを持っていない方にも、その価値を理解し、防災対策の一環として検討していただけるように情報を提供する。災害はいつ、どこで発生するか分からない。そのために、私たちは日常から備えておく必要がある。キャンピングカーという選択肢は、新たな防災の形として、多くの方々に知っていただきたい。この記事を通じて、1人でも多くの読者が防災意識を高め、安心して暮らせる未来のために、何か一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いである。

最後に、キャンピングカーを防災目的で購入する際のポイントや注意点についても触れておきたい。キャンピングカーの選び方には、車両サイズや設備の充実度、価格など多くの要素がある。特に、防災用途を考える場合は、自家発電機や大容量の水タンクを備えたモデルを選ぶユーザーも多い。また、日常的にメンテナンスを行い、いざという時に確実に機能する状態を保つことも忘れてはならない。キャンピングカーは、普段の旅行やレジャーだけでなく、非常時に大切な家族を守るための強力なツールとなる。この特集を通じて、その魅力と可能性を余すところなく伝えたいと考えている。防災とキャンピングカーという新たな視点で、あなたの暮らしをより安全で快適なものにしてほしい。この特集が、読者の皆様の防災対策に少しでも役立つことを願っている。そして、キャンピングカーの新たな魅力を発見し、その価値を再認識する機会となれば幸いである。

interview

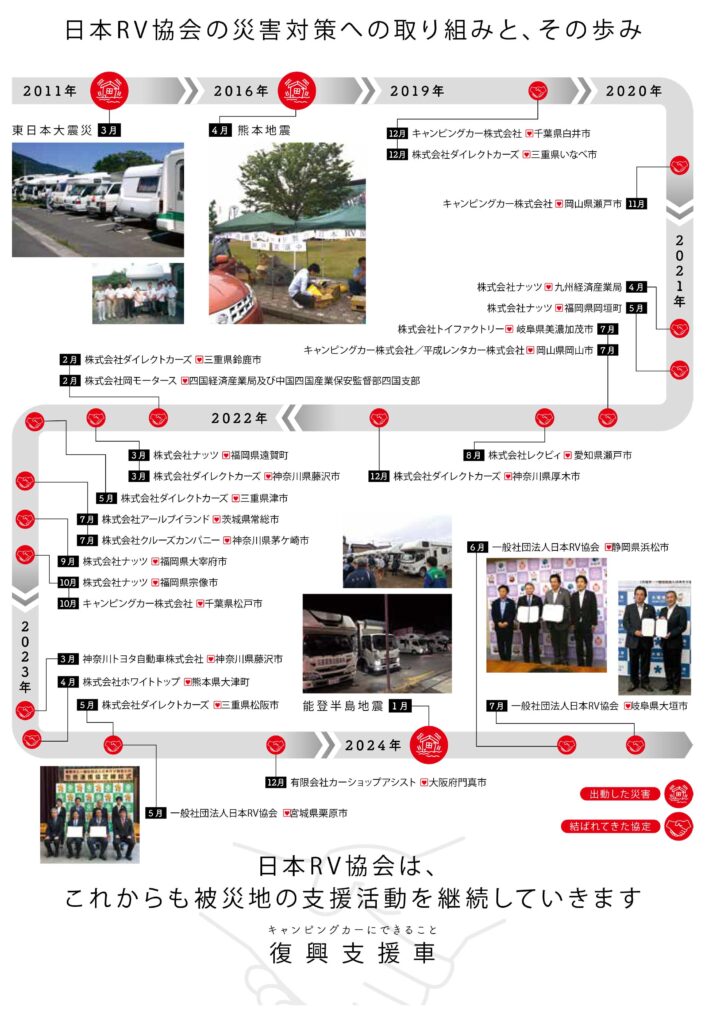

一般社団法人日本RV協会

会長 荒木 賢治氏

日本RV協会のネットワークの強さや有事の際のフットワークの軽さ、原動力の秘訣

能登半島地震では、キャンピングカーが迅速な支援を提供できたことが高く評価されている。キャンピングカーは宿泊場所を選ばず、多目的に活用できる。

今回フットワークが軽かった理由として、「全国に協会員がいる」、「皆さまがキャンピングカーの災害時の有用性を理解していて、災害に対する意識が高い」、「レンタル車両や、福利厚生車両など、即時利用できる車両を保有している会員がいる」など、様々な要因によるものである。

そして1月3日から2月8日の間に、段階的に車両を派遣し、合計60台のキャンピングカーが即戦力として被災地で活躍できた。

災害派遣や車両貸し出しなど、大変な決断をくだす際の勇気や決断力はどこからきているのか

日本国内だけでなく、海外でも災害時にキャンピングカーが活用されている事例をもとに、常に出動準備を整えている。東日本大震災や熊本地震などの経験があるため、災害時には迅速に対応できるよう、平時から備えている。特にキャンピングカーができること、キャンピングカーにしかできないことを常に考えている。

このようにキャンピングカーの能力と実力を理解していただくためにも、以前から考えてきた。だからこそ、なにかが起こってから「どうしよう」と考え悩むのではなく、「こういう場合はこう行動しよう」と、常に事前に考えている。

会長としてではなく、ひとりの人間として、災害時に行動する際の想い

個人として、災害対策への思いは、おそらく日本で一番強いと自負している。この思いが形となり、我が社は社員専用のレンタルキャンピングカーを30台保有することとなった。これは福利厚生の一環であり、30台すべてレンタルキャンピングカーで、保険も加入済みで、自社の社員のみの福利厚生として機能している。そして、いざというときには〝万全の体制で出動〟できる。この福利厚生車両を各店舗に配備している。

キャンピングカーの将来的な活躍の場

災害復旧工事やボランティア活動の宿泊場所、休憩場所としての活用を期待している。また、テレワークやイベント時の控え室など、多用途での利用も推奨している。

キャンピングカーの活躍と可能性に興味を持つみなさまへ

キャンピングカーユーザーが、有事にも有効に活用することを推奨したい。ただし、ユーザーネットワークの構築には慎重な姿勢を示す必要があると考えている。というのも、今回出動した60台のキャンピングカーも、シェル部分に土足で上がってしまったり、窓ガラスが割れてしまったり、装備が故障するなど、定期的にメンテナンスが必要であった。果たして、個人のユーザーが「気持ちがあるから貸し出したい」と考えても、「キャンピングカーの使い方のノウハウ」を知らないユーザーの使い方をどこまで容認できるか、課題である。そのため、個人のキャンピングカーユーザーのみなさんではなく、自治体や団体による車両管理が現実的であると考えている。

また、個人での活動には限界があると考えているため、キャンピングカー業界に身を置く自分として、使命感を持って「自分がやらなければ」という、強い思いがある。

過去の災害とそこから得た教訓について

東日本大震災や熊本地震などでも、キャンピングカー業界として支援活動をおこなってきた。過去の経験から、迅速な復興のための備えが重要であると考えている。防災の備えは、行政から個人まで、徹底しておこなうべきであると考えている。

-768x1024.jpg)

この記事は『キャンプカーマガジン Vol.100』より一部抜粋した内容です。

全文&未掲載カットは雑誌でお楽しみください!最新号を購入する