キャンピングカー購入前に必見!

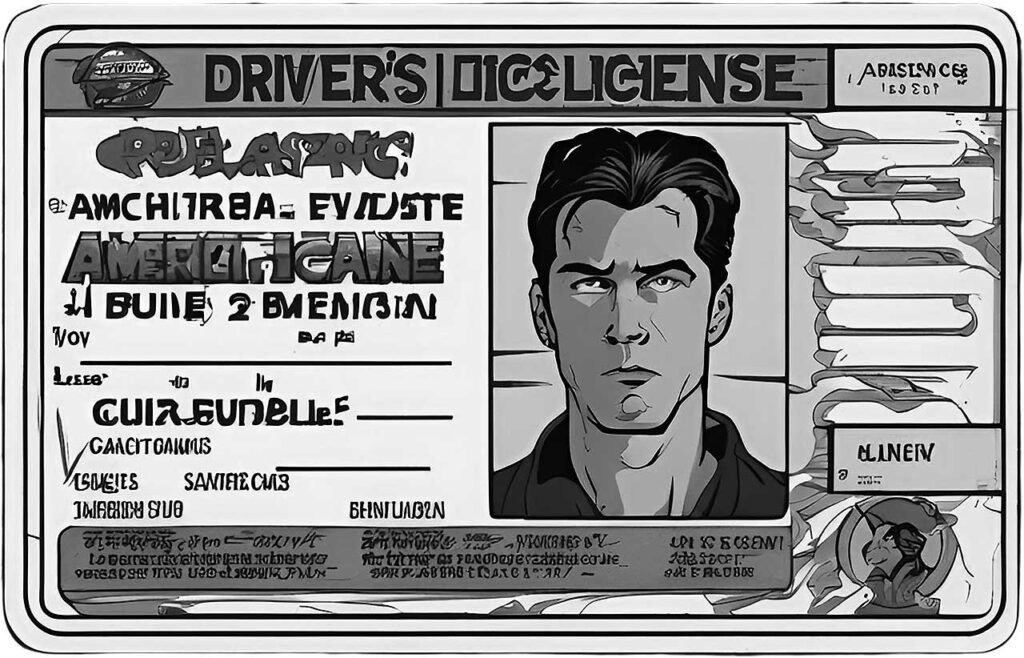

「子供の頃に家族でキャンピングカーで出かけていました! 父はキャンピングカーを乗り継いでいて、自分も近々オーナーデビューするんです!」と、目を輝かせていたKさん。半年後に出会った際に、お父上の車両でキャンプ大会に参加していた。「納車まで時間がかかるからだね」と思っていた取材班だが、じつは彼の狙っていた車両は免許の関係で購入までのハードルが高いことが判明し、肩を落としていたそうだ。

ここ近年、キャンピングカーオーナー2世達が「免許区分問題」に悩まされている。そこで本企画では、日本で販売されているキャンピングカーの運転に必要な免許と車両区分について、道路交通法に基づきながら徹底解説していく。あなたの免許で運転できるキャンピングカーは? 購入前に知っておくべき「免許の疑問」を解消しておこう。

キャンピングカーの種類と特徴

キャンピングカーは大きく分けて、自走式キャンピングカーと牽引式キャンピングカー(トレーラー)の2種類がある。

01:自走式キャンピングカーとは

自走式キャンピングカーはエンジンを搭載し自力で走行できるキャンピングカー。構造やサイズによっていくつかの種類に分けられる。

01-01 キャブコン

キャブコンはトラックの荷台部分に居住スペースを架装したキャンピングカー。広々とした居住空間と充実した設備が魅力で、ファミリーやグループでの利用に適している。サイズはさまざまだが、多くは普通免許で運転できる範囲に収まる。価格帯はやや高めだが、快適なキャンピングカーライフを送りたい人におすすめ。

01-02 バンコン

バンコンはバンをベースに内装をキャンピングカー仕様に架装したキャンピングカー。キャブコンに比べてコンパクトで運転しやすく普段使いにも適している。多くは普通免許で運転できる。ベース車両に導入されやすいハイエースは人気車種で、納車まで時間がかかる傾向がある。(2025年2月現在)

01-03 バスコン

バスコンはマイクロバスをベースに内装をキャンピングカー仕様に架装したキャンピングカー。キャブコンよりもさらに広々とした居住空間で、大人数での利用に適している。ベース車によっては中型免許が必要になる場合がある。また、車体が大きいため運転には注意が必要。価格帯は高めだが、大人数で快適に過ごしたい人におすすめ。

01-04 軽キャンピングカー

軽キャンピングカーは、軽自動車をベースに内装をキャンピングカー仕様に架装したキャンピングカー。コンパクトで運転がしやすいが、居住空間が限られる。維持費が比較的安価なので、手軽にキャンピングカーを始めたい人におすすめ。

02:牽引式キャンピングカーとは

牽引式キャンピングカーは、トレーラーと呼ばれる車両を自動車で牽引するタイプのキャンピングカー。居住スペースはトレーラー部分にあり、牽引車と切り離して利用できる。

02-01 キャンピングトレーラー

広々とした居住空間と充実した設備が魅力だが、牽引免許が必要になる場合がある。自宅のように快適に過ごせ、価格帯は様々で長期の旅行や定住地での利用に適している。

02-02 トレーラーハウス

トレーラーハウスは居住空間を持つ大型のトレーラーを牽引するタイプのキャンピングカー。キャンピングトレーラーよりもさらに大型で、定住地での利用に適している。牽引免許が必要で価格帯は高めだ。

キャンピングカーの運転に必要な免許

キャンピングカーの運転に必要な免許は、車両の種類やサイズによって異なる。

01:自走式キャンピングカーの場合

自走式キャンピングカーの場合、運転に必要な免許は、車両の車両総重量、最大積載量、乗車定員によって決まる。

普通免許

車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下のキャンピングカーは、普通免許で運転できる。日本で販売されているキャンピングカーの多くは、この区分に該当する。

準中型免許

車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員29人以下のキャンピングカーは、準中型免許が必要だ。

中型免許

車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下のキャンピングカーは、中型免許が必要だ。

大型免許

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上のキャンピングカーは、大型免許が必要だ。

02:牽引式キャンピングカーの場合

牽引式キャンピングカーの場合、運転に必要な免許は牽引車の車両総重量とトレーラーの車両総重量によって決まる。

普通免許

牽引車の車両総重量が3.5トン未満で、トレーラーの車両総重量が750kg以下の場合は、普通免許で牽引できる。

牽引免許

トレーラーの車両総重量が750kgを超える場合は牽引免許が必要だ。牽引免許はトラクター車両の大きさによって普通免許、準中型免許、中型免許、または大型免許を取得していることが条件となる。

▶ 牽引免許の取得方法

教習所での技能教習:指定自動車教習所で、牽引に必要な技能を習得するための教習を受ける。教習時間は、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれを保有しているかによって異なる。

教習所での技能教習

指定自動車教習所で、牽引に必要な技能を習得するための教習を受ける。教習時間は、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許のいずれを保有しているかによって異なる。

運転免許試験場での適性試験

運転免許試験場で、視力、聴力、運動能力などの適性試験を受ける。

卒業検定

教習所が実施する卒業検定に合格する。

運転免許試験場での学科試験

運転免許試験場で、牽引に関する知識を問う学科試験を受ける。

免許証の交付

すべての試験に合格したら、運転免許試験場で牽引免許が交付される。

免許取得時期と車両区分

道路交通法の改正により、免許取得時期によって運転できる車両の区分が異なる場合がある。

| 車両総重量/免許取得年 | 2007年まで | 2007年2月~2017年まで | 2017年3月12日以降 |

|---|---|---|---|

| ~3.5t | 普通免許 | 普通免許 | 普通免許 18歳以上 |

| ~5.0t | 普通免許 | 普通免許 | 準中型免許 18歳以上 |

| ~7.5t | 普通免許 | 中型免許 | 準中型免許証 18歳以上 |

| ~8t | 普通免許 | 中型免許 | 中型免許 20歳以上/免許期間2年 |

| ~11.0t | 大型免許 | 中型免許 | 中型免許 20歳以上/免許期間2年 |

| 11.0t~ | 大型免許 | 大型免許 | 大型免許 21歳以上/免許期間3年 |

免許区分細分化の背景と歴史

日本の運転免許制度は、自動車の普及と社会情勢の変化に対応するため、段階的に細分化されてきた。

▶ 1960年代~現代

自動車の高性能化·多様化

高度経済成長期以降、自動車の性能は飛躍的に向上し、特にトラックやバスなどの大型車は積載量や乗車定員が増加した。建設機械や作業車など特殊な構造や機能を持つ車両が登場し、これらの運転には専門的な知識や技能が求められるようになった。

交通事故の増加と安全対策の強化

自動車の普及に伴い交通事故も増加し、その原因を分析した結果、運転者の技量不足や車両の構造上の問題が指摘されるようになった。交通事故の増加は、より適切な運転免許制度の必要性を認識させる要因の一つとなった。

道路交通法の改正と免許制度の見直し

道路交通法は社会情勢の変化に合わせて段階的に改正されてきたが、その中で運転者の技量や車両の種類に応じた適切な免許区分を設けるため、免許制度が細分化されてきた。

▶ 2017年~

近年の免許制度改正

近年では2017年に準中型免許が創設された。これはトラックの大型化に対応し、中型免許と普通免許の間の区分を設けることで、より適切な運転者を育成することを目的としている。免許区分の細分化は、自動車の進化、社会情勢の変化、安全意識の高まり、法改正などが複合的に作用した結果であり、より安全で適切な運転者を育成するための必然的な流れといえるだろう。